- TOP

- > NEWS&TOPICS一覧

- > 黒柳徹子ロングインタビュー「30代の頃は、自分の仕事に、生き方に迷っていた」 [FRaU]

黒柳徹子ロングインタビュー「30代の頃は、自分の仕事に、生き方に迷っていた」 [FRaU]

2017年06月30日(金) 11時00分配信

聡明さと純粋さとスペシャルな個性を引っさげ、テレビ創世記から現在まで休むことなく、私たちに愛と平和の素晴らしさを教えてくれる。そんな人生の大先輩である徹子さんが、38歳で迎えた大きな転機の話を、たまにはじっくりと。

立ち止まって考えた、38歳のNY

自分の居場所はどこにあるのか。今の仕事は自分に本当に合っているのだろうか。いっそ、ここではないどこかへ旅立って、自分を試してみたい――。

30代、社会人になって10年以上が経過すれば、誰もがそんなことを思うのではないだろうか。

同一司会者番組の最多放送回数でギネス世界記録に認定された「徹子の部屋」をはじめ、32年間もユニセフの親善大使として活躍、世界35ヵ国以上で翻訳され単行本・文庫本など累計800万部という大ベストセラー『窓ぎわのトットちゃん』の著者でもある黒柳徹子さんは、まさに〝異形〞で〝偉業〞の人だ。でも、徹子さんも30代の頃は、まだ自分の仕事に、自身の生き方に迷っていた。

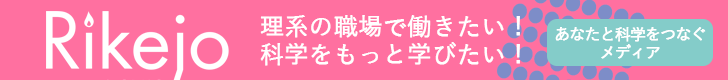

1971年9月、徹子さんは、ニューヨークにある演劇スタジオの門を叩いた。38歳のときだった。

30代、社会人になって10年以上が経過すれば、誰もがそんなことを思うのではないだろうか。

同一司会者番組の最多放送回数でギネス世界記録に認定された「徹子の部屋」をはじめ、32年間もユニセフの親善大使として活躍、世界35ヵ国以上で翻訳され単行本・文庫本など累計800万部という大ベストセラー『窓ぎわのトットちゃん』の著者でもある黒柳徹子さんは、まさに〝異形〞で〝偉業〞の人だ。でも、徹子さんも30代の頃は、まだ自分の仕事に、自身の生き方に迷っていた。

1971年9月、徹子さんは、ニューヨークにある演劇スタジオの門を叩いた。38歳のときだった。

自分の子供に上手に絵本の読めるお母さんになりたい!

「NHKでは、テレビジョンの放送にあたり、専属の俳優を募集します。プロの俳優である必要はありません。一年間、最高の先生をつけて養成し、採用者はNHKの専属にします」

東洋音楽学校(現・東京音楽大学)在学中、徹子さんは、新聞でそんな広告を目にした。

バレリーナに幼稚園の先生、従軍看護婦に国際的女スパイ、競馬の騎手、オペラ歌手、音楽評論家……。これらはすべて、徹子さんが子供の頃になりたかった職業である。小学生のときは、親友に、「女スパイになりたい!」と打ち明けると、「おしゃべりな子はなれないんだよ」と諭された。騎手になるには体重オーバー、オペラ歌手も歌詞がおぼえられず、音楽評論家にいたっては、ベートーベンの「悲愴」と「未完成交響曲」の区別がつかずに諦めた。

「いつか結婚して、普通の奥さんになるのなら、子供が生まれたとき、上手に絵本の読めるお母さんになろう」

ぼんやりとではあるけれど、将来の自分をそんなふうに夢想していたとき、NHKの広告を見つけて、「ここに入れば、上手に絵本が読めるようになるかもしれない」と思った。

6000人を超える応募者の中から、第一次試験の演技テスト、第二次の筆記、第三次のパントマイム、第四次の歌、そして最後の面接まで、様々なハプニングを乗り越えて徹子さんは見事クリアし、無事、13人の合格者に選ばれた。第二次試験で、長所の欄には〝素直〞と〝親切〞。短所の欄には〝大喰い〞と書いたことは、今でもよく覚えているという。試験の成績は散々だったけれど、あとになって、ある試験官の先生はこう言った。

「あなたは無色透明、そこがよかったんですよ」

東洋音楽学校(現・東京音楽大学)在学中、徹子さんは、新聞でそんな広告を目にした。

バレリーナに幼稚園の先生、従軍看護婦に国際的女スパイ、競馬の騎手、オペラ歌手、音楽評論家……。これらはすべて、徹子さんが子供の頃になりたかった職業である。小学生のときは、親友に、「女スパイになりたい!」と打ち明けると、「おしゃべりな子はなれないんだよ」と諭された。騎手になるには体重オーバー、オペラ歌手も歌詞がおぼえられず、音楽評論家にいたっては、ベートーベンの「悲愴」と「未完成交響曲」の区別がつかずに諦めた。

「いつか結婚して、普通の奥さんになるのなら、子供が生まれたとき、上手に絵本の読めるお母さんになろう」

ぼんやりとではあるけれど、将来の自分をそんなふうに夢想していたとき、NHKの広告を見つけて、「ここに入れば、上手に絵本が読めるようになるかもしれない」と思った。

6000人を超える応募者の中から、第一次試験の演技テスト、第二次の筆記、第三次のパントマイム、第四次の歌、そして最後の面接まで、様々なハプニングを乗り越えて徹子さんは見事クリアし、無事、13人の合格者に選ばれた。第二次試験で、長所の欄には〝素直〞と〝親切〞。短所の欄には〝大喰い〞と書いたことは、今でもよく覚えているという。試験の成績は散々だったけれど、あとになって、ある試験官の先生はこう言った。

「あなたは無色透明、そこがよかったんですよ」

先生、死ぬまで病気をしない方法はありませんか?

さて、NHKに入ったばかりの徹子さんは、毎日与えられた役を降ろされ、「その個性、引っ込めて!」と言われ、途方に暮れていた。

そんなときに、「そのままで、いてください」と救いの手を差し伸べたのが、劇作家の飯沢匡(ただす)先生だった。1954年、『ヤン坊 ニン坊 トン坊』という放送劇のオーディションで、「あなたの個性が必要なんです」と、徹子さんをトン坊役に抜擢したのだ。徹子さんが芝居をするとき、「どうすればいいですか?」と訊くと、飯沢先生はいつも、「元気におやりなさい、元気に!」と答えたという。その後、順調に仕事は増えていき、20代の後半には、テレビやラジオのレギュラーが週に10本、平均睡眠時間3時間という日が続いてしまうのだった。

ある日、テレビの本番中に耳鳴りがして、相手役のセリフが聞こえなくなった。次の日はめまいがした。病院に行くと、医師は「過労」との診断を下し、「休まなければ死ぬよ」と言って入院を勧めた。その後も仕事を続けていると、3日目の朝、足に真っ赤な花弁のような斑点をいくつも見つけた。過労から赤血球が激減し、毛細血管が切れたためにできた痣(あざ)だった。1ヵ月の入院――。それまでのレギュラー番組は全部降板することになった。

「入院して1週間ぐらいして、テレビは観てもいいと言われたので自分の出ていた番組を観ていたら、すぐ別の人が、『今日から私がやります』なんて言ってるの。誰も、『黒柳さんは1ヵ月で帰ってきます』とは言ってくれないんです。そのとき、渥美清さんの奥さん役をやっていたんですけど、渥美さんも『奥さん、どうしました?』って訊かれて、あっさり『実家に帰ってます』なんて答えていて」

自分の代わりなんていくらでもいる。徹子さんは、何とも言えない寂寥感と無力感とに襲われた。そんな中で、ふと思い立ち、徹子さんは病院の院長先生に尋ねてみた。

「死ぬまで病気をしない方法はありませんか?」

院長は、静かに答えた。

「自分でいやだと思った仕事はしないこと。やりたいことだけをやりなさい」

徹子さんが単身、ニューヨークへと旅立ったのは、この入院から約10年後のことだった。

そんなときに、「そのままで、いてください」と救いの手を差し伸べたのが、劇作家の飯沢匡(ただす)先生だった。1954年、『ヤン坊 ニン坊 トン坊』という放送劇のオーディションで、「あなたの個性が必要なんです」と、徹子さんをトン坊役に抜擢したのだ。徹子さんが芝居をするとき、「どうすればいいですか?」と訊くと、飯沢先生はいつも、「元気におやりなさい、元気に!」と答えたという。その後、順調に仕事は増えていき、20代の後半には、テレビやラジオのレギュラーが週に10本、平均睡眠時間3時間という日が続いてしまうのだった。

ある日、テレビの本番中に耳鳴りがして、相手役のセリフが聞こえなくなった。次の日はめまいがした。病院に行くと、医師は「過労」との診断を下し、「休まなければ死ぬよ」と言って入院を勧めた。その後も仕事を続けていると、3日目の朝、足に真っ赤な花弁のような斑点をいくつも見つけた。過労から赤血球が激減し、毛細血管が切れたためにできた痣(あざ)だった。1ヵ月の入院――。それまでのレギュラー番組は全部降板することになった。

「入院して1週間ぐらいして、テレビは観てもいいと言われたので自分の出ていた番組を観ていたら、すぐ別の人が、『今日から私がやります』なんて言ってるの。誰も、『黒柳さんは1ヵ月で帰ってきます』とは言ってくれないんです。そのとき、渥美清さんの奥さん役をやっていたんですけど、渥美さんも『奥さん、どうしました?』って訊かれて、あっさり『実家に帰ってます』なんて答えていて」

自分の代わりなんていくらでもいる。徹子さんは、何とも言えない寂寥感と無力感とに襲われた。そんな中で、ふと思い立ち、徹子さんは病院の院長先生に尋ねてみた。

「死ぬまで病気をしない方法はありませんか?」

院長は、静かに答えた。

「自分でいやだと思った仕事はしないこと。やりたいことだけをやりなさい」

徹子さんが単身、ニューヨークへと旅立ったのは、この入院から約10年後のことだった。

1〜2年日本を離れてもし忘れられてしまったら、私に実力がなかったということ

女優になりたい、と思っていたわけではない。でも、縁あって女優になったのだから、上手くなりたい。徹子さんはよく、森繁久彌さんや滝沢修さんの芝居を、「上手だなぁ」と感心しながら見つめていた。そうして、徹子さんがうまいと思う俳優は、みんな舞台をやっていることがわかった。

「それで、杉村春子さんに、『文学座に入りたいんです』って相談したら、杉村さんは、『あらっ! いいじゃない。いらっしゃい!』って。でも結局、私の入団を一人だけ反対する人がいて、文学座には入れなかったの。その代わり、文学座付属の研究所で年間演劇を勉強しました」

その頃から、徹子さんは、テレビの仕事と並行して、舞台への出演を増やしていった。帝国劇場の舞台『スカーレット』に出演していた際、作曲家のハロルド・ローム夫妻と親しくなった。

「スカーレット」は、マーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』を日米合同のスタッフで、世界で初めてミュージカル化したもの。脚本・菊田一夫、作詞・作曲がハロルド・ローム、振り付けと演出がジョー・レイトン、衣装と舞台美術もアメリカのスタッフで、当時、制作費は5億円とも言われた。

徹子さんは、オーディションでスカーレット・オハラの妹スエレン役に選ばれ、約3ヵ月帝劇の舞台に立っていた。そうしてあるとき、ローム夫人であるフローレンスさんから、「面倒見てあげるから、ぜひニューヨークにいらっしゃい!」と誘われた。

大学を出てすぐNHKに入って15年、毎日のスケジュールはビッシリ決まっていた。朝起きて、「さあ、今日は何をしようかしら」と思ったことなど一度もなかった。一度でいいからそういう生活がしてみたかった。それに、

「仕事だけを見れば、『今が最高なのに、どうして留学なんかするの?』と思われるような時期でした。『帰ってきて、もし仕事がなかったらどうするの?』とも聞かれました。でも私は、15年、テレビやラジオのお仕事をしてきて、1〜2年日本を離れたからといって忘れられたら、それは私に実力がなかったということ。私は身体も丈夫だし、他のことだってできるだろうと思ったのです」

その当時の心境を、徹子さんは著書『チャックより愛をこめて』に次のように記している。

心強かったのは、当時のマネージャーが明るく「休んでらっしゃい!」と言ってくれたことだ。

「山岡久乃さんは、『あなたは独身で身軽なんだから、ゆっくり休んできて』と。森光子さんは、『お小遣いがなくなったら言ってね』ってご親切(笑)! 沢村貞子さんは、『2年はちょっと長いわね』と言いながらも、快く送り出してくださいました。マスコミからも、『休養なんて生意気だ』なんてバッシングされることもなく、『いってらっしゃい!』という雰囲気で。母も含め、誰も反対しなかったんです」

そうしてニューヨークで、徹子さんにとって、本当の意味での、〝自分らしい生き方〞が始まった。

「それで、杉村春子さんに、『文学座に入りたいんです』って相談したら、杉村さんは、『あらっ! いいじゃない。いらっしゃい!』って。でも結局、私の入団を一人だけ反対する人がいて、文学座には入れなかったの。その代わり、文学座付属の研究所で年間演劇を勉強しました」

その頃から、徹子さんは、テレビの仕事と並行して、舞台への出演を増やしていった。帝国劇場の舞台『スカーレット』に出演していた際、作曲家のハロルド・ローム夫妻と親しくなった。

「スカーレット」は、マーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』を日米合同のスタッフで、世界で初めてミュージカル化したもの。脚本・菊田一夫、作詞・作曲がハロルド・ローム、振り付けと演出がジョー・レイトン、衣装と舞台美術もアメリカのスタッフで、当時、制作費は5億円とも言われた。

徹子さんは、オーディションでスカーレット・オハラの妹スエレン役に選ばれ、約3ヵ月帝劇の舞台に立っていた。そうしてあるとき、ローム夫人であるフローレンスさんから、「面倒見てあげるから、ぜひニューヨークにいらっしゃい!」と誘われた。

大学を出てすぐNHKに入って15年、毎日のスケジュールはビッシリ決まっていた。朝起きて、「さあ、今日は何をしようかしら」と思ったことなど一度もなかった。一度でいいからそういう生活がしてみたかった。それに、

「仕事だけを見れば、『今が最高なのに、どうして留学なんかするの?』と思われるような時期でした。『帰ってきて、もし仕事がなかったらどうするの?』とも聞かれました。でも私は、15年、テレビやラジオのお仕事をしてきて、1〜2年日本を離れたからといって忘れられたら、それは私に実力がなかったということ。私は身体も丈夫だし、他のことだってできるだろうと思ったのです」

その当時の心境を、徹子さんは著書『チャックより愛をこめて』に次のように記している。

たまたま、女優という道を選んだけれど、これは、女として生まれて人生を歩んでいくとき、踏み出した道が女優であったということなんだ。女優という職業は、創造的な仕事で、私、とても好きなんだけど、もし、そうでなくなっても、いまと同じように、自分らしく生きていこう、不安がっていても、仕方がない、と、出発したのでした。

心強かったのは、当時のマネージャーが明るく「休んでらっしゃい!」と言ってくれたことだ。

「山岡久乃さんは、『あなたは独身で身軽なんだから、ゆっくり休んできて』と。森光子さんは、『お小遣いがなくなったら言ってね』ってご親切(笑)! 沢村貞子さんは、『2年はちょっと長いわね』と言いながらも、快く送り出してくださいました。マスコミからも、『休養なんて生意気だ』なんてバッシングされることもなく、『いってらっしゃい!』という雰囲気で。母も含め、誰も反対しなかったんです」

そうしてニューヨークで、徹子さんにとって、本当の意味での、〝自分らしい生き方〞が始まった。

朝食べたリンゴの皮が、帰ってからもそのまま。一人暮らしってこういうことか

ローム夫妻は、徹子さんのニューヨークでの身元引き受け人になってくれた。徹子さんは、フローレンス夫人のことを、「ニューヨークのお母さん」と呼んだ。住まいには、セントラルパークの西隣になるストゥーディオが用意された。部屋の一角にゴザを敷き、徹子さんはそこを「松の間」と名付けた。

徹子さんがニューヨーク生活で一つだけ決めていたことがある。それは、「朝は、絶対にインスタントじゃないコーヒーを淹れて飲む!」ことだった。とはいえ、いざ一人暮らしを始めてみると、朝、リンゴの皮をむいて食べてから出かけると、家に戻ったとき、キッチンテーブルの上にリンゴの皮がそのまま残っている。帰ってから、干涸(ひから)びたリンゴの皮を見て驚いた。

「どうして誰も片付けてくれないの?」

一瞬愕然として、それから納得した。「一人暮らしってこういうことか」と。

徹子さんはこの留学について、「この決心は、汽車が本線レールからちょっと外れて、引き込み線に入るのだ、というふうに考えています」と語る。

「引き込み線にじーっと止まっている汽車は、時に寂しげに見えるし、レールを走ってる汽車からすれば、置いてきぼりを食っているように思えるかもしれない。でも、それが寂しかったり心細かったりしても、急いで走っているときには気づかなかった景色を発見したりできるかもしれない。新しいことが起こって、自分なりに居心地よく過ごせるかもしれないのです」

徹子さんがニューヨーク生活で一つだけ決めていたことがある。それは、「朝は、絶対にインスタントじゃないコーヒーを淹れて飲む!」ことだった。とはいえ、いざ一人暮らしを始めてみると、朝、リンゴの皮をむいて食べてから出かけると、家に戻ったとき、キッチンテーブルの上にリンゴの皮がそのまま残っている。帰ってから、干涸(ひから)びたリンゴの皮を見て驚いた。

「どうして誰も片付けてくれないの?」

一瞬愕然として、それから納得した。「一人暮らしってこういうことか」と。

徹子さんはこの留学について、「この決心は、汽車が本線レールからちょっと外れて、引き込み線に入るのだ、というふうに考えています」と語る。

「引き込み線にじーっと止まっている汽車は、時に寂しげに見えるし、レールを走ってる汽車からすれば、置いてきぼりを食っているように思えるかもしれない。でも、それが寂しかったり心細かったりしても、急いで走っているときには気づかなかった景色を発見したりできるかもしれない。新しいことが起こって、自分なりに居心地よく過ごせるかもしれないのです」

60歳になっても、まだ習いに行ける先生がいるなんて!

「毎日テレビに出ているから、泣きたいことがあっても、日本では泣けないな。ニューヨークなら、哀しいとき、思い切り泣けるだろう」

ニューヨークに渡る前、徹子さんは、そんなことを夢想していた。でも、いざ渡米してみると、思い切り泣くような出来事は起こらず、泣きたくなるようなことがあったとしても、次の日のスケジュールはしっかりと決まっていたのである。

「スカーレット」の演出家だったジョー・レイトンさんの妻エブリンさんが元女優で、徹子さんがニューヨークに渡る時期を決める前から、「私の先生を紹介するわ! いい演劇スタジオなの!」と言って、週に3回、メリー・ターサイ演劇スタジオに通う段取りをつけてくれていた。

アクターズスクールを始め、当時のニューヨークには、数多くの演劇スタジオが存在していた。カーネギーホールの裏手にあるその演劇スタジオでは、ロシアのスタニスラフスキー・システムという演劇法の厳格な継承者であるメリー・ターサイ女史がプロの俳優にレッスンをつけていた。徹子さんは、スタジオが開設されて以来初の東洋人の生徒だった。

スタジオには、プロの俳優が男女合わせて15人ほど通い、秋から次の夏までが一コースになっていた。

「先生は、黒い洋服しか着なかった。いつも同じ服で、ストッキングも、靴も、オーバーコートもすべて黒。細い銀の首飾りと腕輪を数え切れないほど身につけていて、先生が動くと、シャラシャラと静かな音がしました。年は……70歳ぐらいじゃなかったかしら。

私は、そのとき、つくづくアメリカが羨ましいと思いました。だって、プロになっても、まだ教えてもらえるんですから。当時、同じクラスの生徒には、60歳のブロードウェイのトップスターもいました。60歳になっても、まだ習いにいける先生がいるなんて!」

ニューヨークに渡る前、徹子さんは、そんなことを夢想していた。でも、いざ渡米してみると、思い切り泣くような出来事は起こらず、泣きたくなるようなことがあったとしても、次の日のスケジュールはしっかりと決まっていたのである。

「スカーレット」の演出家だったジョー・レイトンさんの妻エブリンさんが元女優で、徹子さんがニューヨークに渡る時期を決める前から、「私の先生を紹介するわ! いい演劇スタジオなの!」と言って、週に3回、メリー・ターサイ演劇スタジオに通う段取りをつけてくれていた。

アクターズスクールを始め、当時のニューヨークには、数多くの演劇スタジオが存在していた。カーネギーホールの裏手にあるその演劇スタジオでは、ロシアのスタニスラフスキー・システムという演劇法の厳格な継承者であるメリー・ターサイ女史がプロの俳優にレッスンをつけていた。徹子さんは、スタジオが開設されて以来初の東洋人の生徒だった。

スタジオには、プロの俳優が男女合わせて15人ほど通い、秋から次の夏までが一コースになっていた。

「先生は、黒い洋服しか着なかった。いつも同じ服で、ストッキングも、靴も、オーバーコートもすべて黒。細い銀の首飾りと腕輪を数え切れないほど身につけていて、先生が動くと、シャラシャラと静かな音がしました。年は……70歳ぐらいじゃなかったかしら。

私は、そのとき、つくづくアメリカが羨ましいと思いました。だって、プロになっても、まだ教えてもらえるんですから。当時、同じクラスの生徒には、60歳のブロードウェイのトップスターもいました。60歳になっても、まだ習いにいける先生がいるなんて!」

演じることは、瞬間的に人のすべてを自分の中に引っ張っていく作業なのかも

徹子さんがメリー・ターサイ演劇スタジオで叩き込まれたのは、一言で言えば、〝想像力を強化する〞ことだった。

「先生は、よくこうおっしゃいました。『俳優というのは、気の遠くなるほどの想像力を持っていなくてはならない』と。あとは、『俳優はみんな嘘つきです!』とも(笑)。一つの役柄について、どれだけ想像力を働かせることができるかをとても重視していたのです。先生自身が、人生に起こるいろんなことを山のように知っているから、質問したときの答えが、とにかく明確でした」

こんなこともあった。一人の女優が、チェーホフの「三人姉妹」を演じていて、「ああモスクワに帰りたい」というセリフを言うと、メリー先生は質問した。

「あなた、今窓の外を見ていたけど、窓の外には何があったの?」

セリフを言った女優は、何も言えなかった。

「あなたが今、何も考えないでセリフを言ったこと、私ははっきりわかりました。自分の家に帰りたいのなら、誰だってその町や家のことを思い出すでしょう? 俳優は嘘つきなの。きちんとした裏付けがある上で言葉を発しないのならば、セリフなんて空っぽよ。セリフをそのまま言っちゃダメ。あなたの中に、風景や思い出が存在していなきゃダメ。すべてのセリフにきちんとイメージを作りなさい」

徹子さんはそのとき、「演じるということは、瞬間的に、人のすべてを自分の中に引っ張っていく作業なのかもしれない」と思ったという。それ以来徹子さんは、役を演じるとき、できるだけ資料には目を通し、ビデオなども観て、その人の人生の、生きた環境の、隅々までを想像するようになった。

たとえば、「哀しみ」について考えるとき、徹子さんは、ある中年の女優が話してくれたエピソードを思い出す。

「その女優さんのお母様が亡くなったとき、彼女は仕事で別のところにいて、帰ったときには、お母様はもう焼かれて、骨になっていたそうです。あまりに急なことで、彼女は泣くこともできなかった。でも、2〜3ヵ月後、喫茶店でお茶を飲んでいたら、近くの女性が、紅茶のカップにお砂糖を入れて、かき回していた、その仕草があまりにお母様とそっくりで、そのとき初めて、止めどなく涙があふれてきたんですって。

『そんな、ほんのちょっとした仕草を思い出すことで、母が死んだことをようやく認識したのかもしれない』とその方は話されていました。でも、哀しみってそういうもの。大切な人が亡くなったからといって、すぐにその死を受け入れられるわけじゃないのです」

「先生は、よくこうおっしゃいました。『俳優というのは、気の遠くなるほどの想像力を持っていなくてはならない』と。あとは、『俳優はみんな嘘つきです!』とも(笑)。一つの役柄について、どれだけ想像力を働かせることができるかをとても重視していたのです。先生自身が、人生に起こるいろんなことを山のように知っているから、質問したときの答えが、とにかく明確でした」

こんなこともあった。一人の女優が、チェーホフの「三人姉妹」を演じていて、「ああモスクワに帰りたい」というセリフを言うと、メリー先生は質問した。

「あなた、今窓の外を見ていたけど、窓の外には何があったの?」

セリフを言った女優は、何も言えなかった。

「あなたが今、何も考えないでセリフを言ったこと、私ははっきりわかりました。自分の家に帰りたいのなら、誰だってその町や家のことを思い出すでしょう? 俳優は嘘つきなの。きちんとした裏付けがある上で言葉を発しないのならば、セリフなんて空っぽよ。セリフをそのまま言っちゃダメ。あなたの中に、風景や思い出が存在していなきゃダメ。すべてのセリフにきちんとイメージを作りなさい」

徹子さんはそのとき、「演じるということは、瞬間的に、人のすべてを自分の中に引っ張っていく作業なのかもしれない」と思ったという。それ以来徹子さんは、役を演じるとき、できるだけ資料には目を通し、ビデオなども観て、その人の人生の、生きた環境の、隅々までを想像するようになった。

たとえば、「哀しみ」について考えるとき、徹子さんは、ある中年の女優が話してくれたエピソードを思い出す。

「その女優さんのお母様が亡くなったとき、彼女は仕事で別のところにいて、帰ったときには、お母様はもう焼かれて、骨になっていたそうです。あまりに急なことで、彼女は泣くこともできなかった。でも、2〜3ヵ月後、喫茶店でお茶を飲んでいたら、近くの女性が、紅茶のカップにお砂糖を入れて、かき回していた、その仕草があまりにお母様とそっくりで、そのとき初めて、止めどなく涙があふれてきたんですって。

『そんな、ほんのちょっとした仕草を思い出すことで、母が死んだことをようやく認識したのかもしれない』とその方は話されていました。でも、哀しみってそういうもの。大切な人が亡くなったからといって、すぐにその死を受け入れられるわけじゃないのです」

“本当の幸福とは何か” に 気づいたときの感情を伝えようと 必死でした

「私、気づいてなかったの。時がこんなに早く過ぎていくなんて。お互いの顔を見合わす暇もないくらい。さようなら、ママのひまわりも、私の栗の木も、さようなら、私の小さな町、なにもかもが、なつかしい……」

映画にもなったアメリカの有名な戯曲「わが町」。これは、その中で、主役のエミリーが呟くモノローグの一節である。モノローグのレッスンで、徹子さんは、メリー先生から、「セリフを言わなくていいから、今のセリフの綴りをABCDと、アルファベットで言ってみて。感情だけはきちんと込めてね」と指示された。それは、ロシアのスタニスラフスキーという俳優兼演出家が編み出した、演劇の勉強法の一つだった。徹子さんは、エミリーの英語のセリフを、ABCのアルファベットだけで追った。

「私は、エミリーが、〝本当の幸福とは何か〞に気づいたときの感情を伝えようと必死でした。そのモノローグをアルファベットで言い終わったとき、驚いたことに、そこにいたみんなが泣いていました。そのとき先生が言ったんです。『俳優というのは、セリフを伝えるのに一生懸命になるあまり、感情の動きを表現し切れないことがある。本当に感情を表現できたら、人をこれだけ感動させられるのよ、テツコ!』」

「このまま女優を続けていいの?」

メリー・ターサイ演劇スタジオで学ぶうちに、徹子さんのそんな迷いは、徐々に吹っ切れていった。

映画にもなったアメリカの有名な戯曲「わが町」。これは、その中で、主役のエミリーが呟くモノローグの一節である。モノローグのレッスンで、徹子さんは、メリー先生から、「セリフを言わなくていいから、今のセリフの綴りをABCDと、アルファベットで言ってみて。感情だけはきちんと込めてね」と指示された。それは、ロシアのスタニスラフスキーという俳優兼演出家が編み出した、演劇の勉強法の一つだった。徹子さんは、エミリーの英語のセリフを、ABCのアルファベットだけで追った。

「私は、エミリーが、〝本当の幸福とは何か〞に気づいたときの感情を伝えようと必死でした。そのモノローグをアルファベットで言い終わったとき、驚いたことに、そこにいたみんなが泣いていました。そのとき先生が言ったんです。『俳優というのは、セリフを伝えるのに一生懸命になるあまり、感情の動きを表現し切れないことがある。本当に感情を表現できたら、人をこれだけ感動させられるのよ、テツコ!』」

「このまま女優を続けていいの?」

メリー・ターサイ演劇スタジオで学ぶうちに、徹子さんのそんな迷いは、徐々に吹っ切れていった。

ニューヨークでは、 お金か才能、美貌、話術、 強烈な個性、そのどれかがなければ

徹子さんは、演劇スタジオで学ぶ他に、同じビルの中にある「ルイジ・ダンススクール」でモダン・ダンスも習うようになった。

アフターファイブも多忙だった。 ニューヨークでは、18時から20時に、「カクテル」と呼ばれる時間がある。いろんな家に招かれて、お酒を飲みながら新しい人と出会ったり、歓談したり、情報交換したり。それぞれの家を開放して、幅広く交流をはかるのだ。食事は出ない。金持ちの家では、カナッペ程度のおつまみが出ることもあるけれど、ピーナッツすら出ない家もある。

「誰かがハムサンドを食べていたから、『それ、どこにあるの?』と訊いたら、『家から持って来たの』と言われたこともあります(笑)。誰もがそうやって、身の丈に合ったおもてなしをする。あれは、いい習慣だと思います」

アフターファイブも多忙だった。 ニューヨークでは、18時から20時に、「カクテル」と呼ばれる時間がある。いろんな家に招かれて、お酒を飲みながら新しい人と出会ったり、歓談したり、情報交換したり。それぞれの家を開放して、幅広く交流をはかるのだ。食事は出ない。金持ちの家では、カナッペ程度のおつまみが出ることもあるけれど、ピーナッツすら出ない家もある。

「誰かがハムサンドを食べていたから、『それ、どこにあるの?』と訊いたら、『家から持って来たの』と言われたこともあります(笑)。誰もがそうやって、身の丈に合ったおもてなしをする。あれは、いい習慣だと思います」

徹子さんは、連日カクテルやディナーに引っ張りだこだった。

「でもニューヨークは厳しいところ。お金か才能、美貌、話術、そのどれかがなければ、一流芸術家集団の中では生きてはいけません。自分の意見をはっきり主張する個性がないと、二度と呼んでもらえないのです」

酔っぱらうのも御法度で、お酒は楽しく会話するための誘い水でしかない。あくまで会話が主役。お酒が飲めない徹子さんは、いつも水を飲んでいた。

「ローム夫妻は、私に合う人をいつも厳選して紹介してくれました。毎日のことだから、ねずみ算式に会う人は増えていきます。カクテルやディナーでいい印象を残すことができれば、『昨日来てた女の子、またディナーに呼べないかな』というお誘いがきます。そうするとフローレンスお母さんが、『この人はハンサムだけど、女の子に興味はない』『この人は独身で口がうまいから気をつけなさい』とか、いろいろな情報を教えてくれました。

そこは、まったく知らない人と出会うわけではないので、安心できました。私は、できるだけ振り袖を着てでかけたので、そういう点でも目立てたんだと思います。イースターのときなんか、『一緒に写真を撮ろう!』って私の周りに行列ができるほどでしたから(笑)」

「でもニューヨークは厳しいところ。お金か才能、美貌、話術、そのどれかがなければ、一流芸術家集団の中では生きてはいけません。自分の意見をはっきり主張する個性がないと、二度と呼んでもらえないのです」

酔っぱらうのも御法度で、お酒は楽しく会話するための誘い水でしかない。あくまで会話が主役。お酒が飲めない徹子さんは、いつも水を飲んでいた。

「ローム夫妻は、私に合う人をいつも厳選して紹介してくれました。毎日のことだから、ねずみ算式に会う人は増えていきます。カクテルやディナーでいい印象を残すことができれば、『昨日来てた女の子、またディナーに呼べないかな』というお誘いがきます。そうするとフローレンスお母さんが、『この人はハンサムだけど、女の子に興味はない』『この人は独身で口がうまいから気をつけなさい』とか、いろいろな情報を教えてくれました。

そこは、まったく知らない人と出会うわけではないので、安心できました。私は、できるだけ振り袖を着てでかけたので、そういう点でも目立てたんだと思います。イースターのときなんか、『一緒に写真を撮ろう!』って私の周りに行列ができるほどでしたから(笑)」

ちなみに、徹子さんのトレードマークの〝玉ねぎヘア〞(こう命名したのは「ザ・ベストテン」で一緒に司会を務めた久米宏さん)も、「着物と洋服、どちらにも似合う髪型を開発したい!」という思いから、親友であるヘアドレッサーの須賀勇介さんのアイディアを盛り込みながら、ニューヨーク時代に生まれたものである。

「チャップリンさんに会いたいのだけれど」

「ニューヨークに振り袖を持って行ってよかったことは、ディナーやカクテルやイースターで注目されることだけではありません。私は、振り袖を着ていたからこそ、大好きなチャップリンとお会いして、握手を交わすことができたんです!」

このエピソードを話すときの徹子さんは、いつも本当に嬉しそうだ。徹子さんがニューヨーク留学中、チャップリンが20年ぶりにアメリカを訪問することになった。徹子さんもNHKに頼まれ、ロックフェラー・ジュニア主催の大歓迎パーティに出席した。もちろん振り袖姿で。

イギリス人映画俳優で監督、プロデューサーでもあるチャールズ・チャップリンは、第二次世界大戦後に製作した映画が「容共的である」とされ、20年間、アメリカを追われていた。チャップリンの来米は、どんな大統領でもこのような盛大な歓迎は受けないだろうと思われるほど、とびきり盛大なものだった。

徹子さんがパーティに出席すると、夫人同伴で入場したチャップリンに、2800人の出席者からの割れんばかりの拍手がおくられた。「嬉しいです」と、感無量の表情。そのあと、「胸が詰まって、何も言えません」とパントマイムで披露し、みんなが笑った。夫人が好きだというチャップリンの映画を2本放映して、パーティは終了した。

「誰も近寄れず、遠くから眺めるだけでしたが、私は、来てよかったなと思っていました。NHKのカメラマンと一緒にエスカレーターで帰ろうとすると、なんと! エスカレーターの下のロビーで、チャップリンが奥様と一緒に、ソファに座っていたんです。周りに人影もなさそうでした。あとでわかったことには、あまりに人が集まりすぎたので、警官が人を外に出した直後だったようです。

私は、目の前にいた背の高いおまわりさんに言いました。『チャップリンさんに会いたいのですけれど』。すると、警官は着物を着た私の頭のてっぺんから足元まで、ツツーと眺めて、『どうぞ』と言ったんです! 当然、着物がモノを言ったのでしょう」

徹子さんは、チャップリンのそばに歩み寄り、「私は日本の女優ですが、日本の皆さんにおっしゃることはありませんか?」と聞いた。すると、チャップリンは目を真っ赤にして、徹子さんの手を握りながら言った。

「日本を忘れない。歌舞伎は素晴らしいものだった。私が皆さんを愛していることを伝えてください。ありがとう、ありがとう」

そうして、いつまでも、徹子さんの手を離さず、最後にもう一度「ありがとう」と言った。

「それから踵(きびす)を返して、奥様の腕をとって、見慣れた背中を私たちに見せながら、長い長い廊下の向こうに消えて行きました。それはまるで、『モダン・タイムス』のラストシーンのようでした」

このエピソードを話すときの徹子さんは、いつも本当に嬉しそうだ。徹子さんがニューヨーク留学中、チャップリンが20年ぶりにアメリカを訪問することになった。徹子さんもNHKに頼まれ、ロックフェラー・ジュニア主催の大歓迎パーティに出席した。もちろん振り袖姿で。

イギリス人映画俳優で監督、プロデューサーでもあるチャールズ・チャップリンは、第二次世界大戦後に製作した映画が「容共的である」とされ、20年間、アメリカを追われていた。チャップリンの来米は、どんな大統領でもこのような盛大な歓迎は受けないだろうと思われるほど、とびきり盛大なものだった。

徹子さんがパーティに出席すると、夫人同伴で入場したチャップリンに、2800人の出席者からの割れんばかりの拍手がおくられた。「嬉しいです」と、感無量の表情。そのあと、「胸が詰まって、何も言えません」とパントマイムで披露し、みんなが笑った。夫人が好きだというチャップリンの映画を2本放映して、パーティは終了した。

「誰も近寄れず、遠くから眺めるだけでしたが、私は、来てよかったなと思っていました。NHKのカメラマンと一緒にエスカレーターで帰ろうとすると、なんと! エスカレーターの下のロビーで、チャップリンが奥様と一緒に、ソファに座っていたんです。周りに人影もなさそうでした。あとでわかったことには、あまりに人が集まりすぎたので、警官が人を外に出した直後だったようです。

私は、目の前にいた背の高いおまわりさんに言いました。『チャップリンさんに会いたいのですけれど』。すると、警官は着物を着た私の頭のてっぺんから足元まで、ツツーと眺めて、『どうぞ』と言ったんです! 当然、着物がモノを言ったのでしょう」

徹子さんは、チャップリンのそばに歩み寄り、「私は日本の女優ですが、日本の皆さんにおっしゃることはありませんか?」と聞いた。すると、チャップリンは目を真っ赤にして、徹子さんの手を握りながら言った。

「日本を忘れない。歌舞伎は素晴らしいものだった。私が皆さんを愛していることを伝えてください。ありがとう、ありがとう」

そうして、いつまでも、徹子さんの手を離さず、最後にもう一度「ありがとう」と言った。

「それから踵(きびす)を返して、奥様の腕をとって、見慣れた背中を私たちに見せながら、長い長い廊下の向こうに消えて行きました。それはまるで、『モダン・タイムス』のラストシーンのようでした」

PROFILE

黒柳徹子 TESTUKO KUROYANAGI

東京都乃木坂生まれ。ライフワークである「黒柳徹子海外コメディ・シリーズ」が1989年にスタート。その第一回作品は、ロンドンを舞台に、おしゃべりガイドと堅物職員がトークバトルを繰り広げる「レティスとラベッジ」だった。ユーモアとペーソスにあふれた傑作が、2016年秋、初演から27年ぶり、再演からは16年ぶりにリニューアル上演された。

東京都乃木坂生まれ。ライフワークである「黒柳徹子海外コメディ・シリーズ」が1989年にスタート。その第一回作品は、ロンドンを舞台に、おしゃべりガイドと堅物職員がトークバトルを繰り広げる「レティスとラベッジ」だった。ユーモアとペーソスにあふれた傑作が、2016年秋、初演から27年ぶり、再演からは16年ぶりにリニューアル上演された。